ВЫИГРАТЬ ВСУХУЮ: О НОВЫХ ПОДХОДАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБОГАЩЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ЯКУТИИ

Фото: Редкие земли

Справка

Андрей Иннокентьевич Матвеев – доктор технических наук, главный учёный секретарь Академии наук РС(Я), заслуженный деятель науки РС(Я), заведующий лабораторией в Институте горного дела Севера СО РАН. Известный изобретатель, специалист в области обогащения полезных ископаемых. Обладатель почётных грамот РАН, Министерства образования и науки РФ, а также республиканского парламента. Автор и соавтор более 300 научных публикаций и свыше 60 патентов. Под его научным руководством создан ряд технологий и оборудования для обогащения золота, алмазов и других полезных ископаемых, в том числе перспективных модульных установок «сухого» обогащения.

«Редкие земли»: Андрей Иннокентьевич, как Вы пришли в отрасль?

— Мне с детства нравилась химия. В сельской школе в Якутии у нас был замечательный учитель — Иван Николаевич Иннокентьев, химик-технолог по образованию, который посоветовал мне продолжать обучение в МИСиС (Московский институт стали и сплавов), ведь тогда с открытием месторождений южно-якутских месторождений железа и коксующихся углей появились большие планы по развитию металлургии.

Но поступить в МИСиС получилось не сразу. Когда мы после школы в 1977 году приехали из глубинки в Москву, столкнулись с языковым барьером и другим темпом жизни столицы. На устных экзаменах у меня плохо получалось грамотно излагать мысли, экзаменаторы ставили «тройки», и в итоге в первый год я не поступил. Мои одноклассники, так же не поступив, уехали обратно домой. Я же решил остаться: пошёл в строительное ПТУ (СГПТУ-68) на каменщика-монтажника. Это был непростой, но ценный период адаптации к городской жизни.

Я много занимался, закончил ПТУ с отличием и получил право снова пробовать поступить в институт. По правилам того времени мне могли дать направление только в «родственный» вуз (Московский инженерно-строительный), а в МИСиС — по логике чиновников — не полагалось. Но судьба распорядилась иначе: в последний день приёма документов вышла своеобразная «ошибка», когда в моём направлении «МИСИ» была дописана лишняя буква «С» (стало «МИСиС»). Приёмная комиссия приняла бумаги, и я смог сдать вступительные экзамены. Однако вопрос поступления окончательно был решен только после того, как бронь из одной союзной республики оказалась незаполненной. Вот так чудом оказался студентом МИСиС.

Уже в студенческие годы я окончательно утвердился в мысли, что нашёл своё призвание: изучать металлургию цветных и редких металлов, обогащение полезных ископаемых.

В 1983 году я вернулся работать в родную республику. Сначала был мастером обогатительной фабрики шахты «Аллах-Юнь» комбината «Джугджурзолото», затем трудился на руководящих должностях в ВЛКСМ, а в 1987 году стал старшим инженером и дослужился в итоге до заведующего лабораторией в Институте горного дела Севера СО РАН. Тогда же защитил кандидатскую диссертацию (1993 год) по специальности «Физические процессы горного производства». Моя тема была связана с разработкой флотационной технологии переработки оловосодержащих шламов, причём я применял акустические поля для улучшения результативности флотации. Позже, в 2004 году, защитил докторскую диссертацию уже по специальности «Обогащение полезных ископаемых», и там одним из ключевых моментов был «модульный принцип» сухого обогащения руд, применимый как раз для северных, труднодоступных месторождений.

В настоящем мы разрабатываем с коллегами новые методы обогащения золота, алмазов, многокомпонентного сырья, создаём опытные дробилки, установки сухого обогащения, чтобы экономить ресурсы и обходиться без громоздких фабрик.

«РЗ»: Расскажите подробнее о «сухих» технологиях обогащения. Почему именно в Арктике это важно?

— Освоение месторождений на Севере сильно усложняют климатические и инфраструктурные факторы. «Мокрые» фабрики требуют много воды и больших, утеплённых корпусов. Представьте: чтобы «прогреть» сотни тысяч тонн замороженной руды при температуре в минус 50 градусов, раздробить, измельчить, превратить в гидросмесь (пульпу) и запустить на обогащение — нужны гигантские энергозатраты. Плюс необходимость строить системы водоснабжения, нагрева, возводить хвостохранилища.

В классическом «мокром» обогащении есть цепочка процессов: дробление, измельчение в мельницах, классификация, флотация или гравитационные методы и так далее. Всё это чрезвычайно дорого на Севере. Моя докторская диссертация как раз была посвящена модульному принципу обогащения. Он позволяет использовать автономные «блоки» или модули, в том числе «сухие», где не нужно воды. Там применяется воздух, специальные сепараторы, ударное измельчение, иногда магнитное или радиометрическое обогащение, новая дробилка, позволяющая заменить целый ряд традиционных аппаратов.

Это упрощает схему, сокращает габариты оборудования, а значит, снижается объём капитального строительства. Где-то мы можем даже размещать эти установки непосредственно в подземных выработках шахт, не вынося руду на поверхность и не растрачивая ресурсы.

В итоге экономия колоссальная. Затраты на строительство «мокрой» фабрики составляют треть или даже половину всех расходов на освоение месторождения. Если же перейти на модульные мобильные комплексы сухого обогащения, мы в корне упрощаем и удешевляем задачу. Это по рудной технологии, однако модульный принцип в целом подходит и для традиционных «мокрых» процессов. Речь идет о создании высоко интегрированном способе переработки минерального сырья, исключающее, как правило, строительство стационарных обогатительных фабрик в классическом варианте.

Модульная установка

«РЗ»: У Вас уже есть примеры использования этих технологий на практике?

— Они частично реализованы и в Якутии, и за её пределами. Например, с алмазодобывающей компанией «Алмазы Анабара» у нас реализованы сортировочно-обогатительные комплексы для россыпных месторождений. Используя процессы дезинтеграции, классификации с получением продуктивных классов крупности с добавлением процессов рентгенолюминесцентных и тяжёлосредных сепараторов, мы добивались сокращения массы песков в десятки тысяч раз прямо на полигоне, перед тем как отправлять материал на окончательную доводку. В итоге компании удалось отказаться от строительства классической сезонной фабрики и перейти на эксплуатацию таких комплексов и «доводочных» цехов.

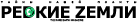

ИСПЫТАНИЕ ДРОБИЛКИ ДКД-300 НА ФАБРИКЕ Nº12 АК АЛРОСА

«РЗ»: Ваши разработки позволяют менять в положительную сторону рентабельность месторождений. Как Вы думаете, какое будущее у Томтора, которое считают уникальным по содержанию редких земель?

— Томтор действительно уникален: чрезвычайно высокое содержание редкоземельных элементов, а также ниобия, возможно — марганца и прочих сопутствующих компонентов. Считают, что это крупнейшее месторождение редкоземов в России. Но вопрос, как всегда, упирается в сложную логистику и отсутствие отлаженных технологий комплексной переработки.

Решение искали долгие годы, было даже предложение вывозить руду целиком либо в Краснокаменск, либо в Читу, либо в Соликамск, а то и за границу. Но возникала масса вопросов: куда девать радиоактивные элементы (тот же торий), как выстроить экономически оправданную логистику и минимизировать экологические риски при транспортировке и переработке.

Между тем, рынок редкоземельных металлов растёт, Китай доминирует в этом деле. Россия тоже могла бы создать собственное производство. Решений много, но большинство требует всё-таки комплексного подхода. Не так, что «добыли и вывезли руду», а создать переработку на месте. Для этого нужна инфраструктура, реагенты, химические цехи и т.д.

«РЗ»: То есть Вы предлагаете формировать «кластер»?

— Да. Сама идея состоит в том, чтобы объединить несколько перспективных направлений по единому технологическому замыслу. В Якутии есть не только Томтор. Есть, к примеру, воды от алмазодобычи, содержащие литий. Возможна переработка и получение продукции того или иного исходного материала на основе организации химического производства с получением необходимых реагентов из растворов поваренной соли и использование этих реагентов для извлечения лития, а также для первичной переработки руд Томтора.

А вот реализация пирометаллургического производства даст еще много возможностей для получения материалов на основе использования редких и редкоземельных металлов столь необходимых для современного промышленного производства. Это, например, разные сплавы (феррониобий, ферромарганец, сплавы с редкоземельными добаками).

Такие мощности возможно создать на базе крупных запасов железных руд и коксующихся углей в южной Якутии. Так может формироваться соответствующее производство.

Томтор будет давать редкоземельное сырьё и ниобий. Удачный (горно-промышленный центр алмазодобычи) — литий. Южная Якутия, располагающая ресурсами угля и железа, открывает перспективы получать различные сплавы и полуфабрикаты в одном регионе. И так рождается «редкометаллический кластер».

Идея в том, чтобы снизить затраты, синхронизировать производство, чтобы продукты одной части кластера шли как сырьё в другую. Тогда освоение Томтора будет более рентабельным, потому что мы не просто собираем «немного редкоземов» и вывозим, а делаем глубокую переработку, получая востребованную продукцию.

«РЗ»: Насколько реально привлечь такой объем инвестиций?

— Окончательные технико-экономические расчёты — это, конечно, большая научная и проектная работа. Но очевидно, что это колоссальные вложения: и для добычи, и для переработки, и для создания химических производств в регионе. Но это тот случай, когда мы имеем стратегическое сырьё, способное обеспечить технологическую безопасность страны. Собственно, если хотим «не зависеть» от монопольных поставщиков, развивать собственное производство магнитов, аккумуляторов, редкоземельных сплавов, то другого пути нет.

При этом абсолютные цифры затрат надо смотреть в деталях. Если вести всё традиционным путём (огромные «мокрые» фабрики, тысячи километров автодорог, гигантские хвостохранилища и прочее) — сумма будет астрономическая. Но если задействовать модульный принцип, сухое обогащение и продуманную интеграцию с уже существующими промышленными центрами (например, Удачный для некоторых этапов), то общий объём инвестиций снизится.

«РЗ»: Что делать с радиоактивными элементами, которые, как вы говорите, могут присутствовать в редкоземельных рудах (торий, уран)?

— При обогащении действительно возрастает содержание радиоактивных элементов, например, тория, и это создаёт потенциальную опасность. Но технологии позволяют эффективно извлекать и изолировать эти элементы. В мире существует практика переработки редкоземов с сопутствующим торием, ничего принципиально невозможного тут нет. Главное, всё делать строго с соблюдением экологических требований, вести освоение аккуратно, с защитой природной среды, с компенсациями и пользой для местного населения, которое живёт в труднодоступных районах.

«РЗ»: Как Вы видите развитие Якутии и Арктики в отдалённом будущем? Есть ли какие-то фантастические проекты?

— Проектов много. Кто-то мечтает о скоростных магистралях от Якутска до Магадана и далее к Чукотке, через Берингов пролив на Аляску — и в Северную Америку. Звучит фантастически, но в некоторых китайских инициативах эта идея серьёзно рассматривается.

А если смотреть практичнее: уже сейчас нам нужны более надёжные дороги, нужна связь, электроэнергия. Создание таких инфраструктурных объектов способно вдохнуть жизнь во множество северных месторождений, а это — рабочие места и вклад в экономику страны. Если правильно подойти к проектам, сочетая добычу, переработку, экологию и традиционные промыслы, то регион ждет большая перспектива.

«РЗ»: Вы сейчас баллотируетесь в члены Российской академии наук. С какой программой пойдете на выборы?

— Для меня это, прежде всего, возможность реализовывать и продвигать результаты научных исследований на более высоком уровне. Мы работаем над созданием прорывных технологий, связанных со снижением себестоимости добычи и переработки руды в экстремальных северных условиях, а также продвигаем идею комплексного освоения многокомпонентных месторождений в формате кластера. Если говорить коротко, то моя программа:

- развивать инновационные методы в обогащении с реализацией потенциала модульных установок, в том числе «сухого» рудного обогащения,

- формировать научную базу и сопровождение для реализации комплексных редкоземельных и редкометаллических проектов,

- поддерживать кадровое и образовательное направление (нам нужны специалисты, понимающие новые технологии, а также умеющие сочетать науку и практику).

«РЗ»: Что можете посоветовать молодым ребятам, которые приезжают из далёких регионов поступать в столичные вузы?

— Самое главное — не сдаваться. Может возникнуть языковой барьер, ментальные различия, кто-то уедет обратно, решит, что «не потянет», но если ты точно знаешь, чего хочешь достичь, нужно идти до конца. Учиться, ездить на практики, искать коллег и друзей в среде учёных и профессионалов, верить, что твой вклад кому-то нужен.

На испытаниях технологии

- 24 декабря 2025 ГОСПЛАНА НЕ БУДЕТ - ВЛАДИМИР ПУТИН О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

- 11 декабря 2025 Ушел из жизни Радий Иванович Илькаев — ученый, определивший эпоху

- 23 апреля 2025 ОТ «ОБОРОНКИ» ДО СПОРТА: КАК СКАНДИЙ МОЖЕТ ПЕРЕВЕРНУТЬ РОССИЙСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- 18 апреля 2025 ОТ ХАЙПА К ДЕЛУ: КАК РАЗВИВАТЬ РЗМ-ИНДУСТРИЮ В РОССИИ

- 9 апреля 2025 ВЫИГРАТЬ ВСУХУЮ: О НОВЫХ ПОДХОДАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБОГАЩЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ЯКУТИИ

- 26 марта 2025 Арктическое пророчество

- 26 февраля 2025 ПОЯВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА “РЕДКИЕ ЗЕМЛИ” ОПЕРЕДИЛО ВРЕМЯ НА 10 ЛЕТ - АКАДЕМИК РАН ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕНКО

- 14 февраля 2025 Редким землям России нужен ТРАМПлин

- 6 февраля 2025 РЕДКИЕ ЗЕМЛИ ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ

- 3 февраля 2025 РАЗДЕЛЯЙ И ЗАРЯЖАЙ

- 26 января 2025 ВЛАДИМИР ВЕРХОВЦЕВ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ

- 27 декабря 2024 МЕЖДУ МИРОМ И ВОЙНОЙ: ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ И СОЗИДАНИЯ

- 27 октября 2024 ДЛЯ ГЛАВНОЙ НАУКИ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДАЖЕ НЕ ПРИДУМАЛО НАЗВАНИЕ

- 13 октября 2024 Форум «Микроэлектроника 2024» – без высокочистых редких металлов никуда

- 23 сентября 2024 ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ МАГНИТНОГО ПРОИЗВОДСТВА К СОЗДАНИЮ НОВОЙ ИНДУСТРИИ В РФ